Der

schlichte

Saalbau

im

Stil

des

Barock

entstand

bereits

1747.

Die

Bauinschrift

ist

noch

an

der alten Portalbekrönung sichtbar.

Die

Orgel

wurde

um

1810

hinzugefügt.1855

fand

unter

Leitung

des

Großherzoglichen

Kreisbaumeisters

Rhumbler

die

erste

gründliche

Renovierung

statt.

Die

evangelische

Kirche

zu

Weinheim

wurde

1891/1892

umfassend

im

neugotisch-orientalischen

Stiel

erneuert.

Hierbei

wurde

mit

Unterstützung

des

Georg

Neidlinger

auch

eine

völlige

Neuausstattung

des

Kircheninneren

vorgenommen.

Hierbei

wurde

von

Georg

Neidlinger

auch

ein

neuer

Ofen

und

ein

elektrisches

Licht

gestiftet.

1923-1927

fand

aufgrund

der

Baufälligkeit

des

Dachreiters

der

Neubau

des

Kirchenturms

statt.

Es

wurde

eine

Orgel

(möglicherweise

aus

der

Stumm-Werkstatt)

sowie

eine

neue,

von

Eichenholz

dominierte

Ausstattung,

welche

auf

die

Kanzel

ausgerichtet

war,

angeschafft.Während

des

2.

Weltkrieges

wurden

die

im

romanischen

Stil

des

Schnorr von Carlosfeld gemalten Bilder der Kanzel zerstört.

Sie

wurde

erstmals

962

als

Besitz

des

Trierer

Klosters

St.

Maxim

in

einer

Bestätigungs-urkunde

des

Kaisers

Otto

I.

erwähnt.Der

Kirchhof

(heutiger

Friedhof)

wurde

möglicherweise

als

Wehrhof

genutzt.In

der

Galluskirche

faden

sich

verschiedene

Baustile

vereint.

Zum

einen

das

für

damalige

Zeiten

typische

Satteldach,

der

romanische

Baukörper

ohne

Geschoßgliederung

(11.

Jhd),

das

Obergeschoß

mit

frühgotischer

Klangarkade

(1200),

das

dreischiffige

flachgedeckte

Langhaus

über

dem

romanischen

Grundriß,

auf

welchem

eine

spätgotische

Kirche

errichtet

wurde,

welche

nach

Süden

verschoben

ist

und

ein

frühgotischer

Chor

sowie

ein

kleines

Doppelfenster

an

der

Südseite

der

Kirche

(1200).

An

der

Nordseite

die

gotische

Tür

aus

dem

14.Jhd.,

sowie

ein

zweigeschossige

Sakristei

an

der

Südseite

sind

einige

der

bedeutensten

Hinweise

auf

die

baugeschichtliche

Entwicklung

der

katholischen

Kirche

zu

Weinheim.Zur

Ausstattung

der

Kirche

sind

besonders

der

romanische

Taufstein

(ca.

1200),

die

Reste

des

aus

1496

stammenden

Kirchengestühls,

die

Statue

der

Muttergottes

aus

der

Mitte

des

18.

Jhd.,

das

Kruzifix

(18.

Jhd.),

die

Statuen

des

Paulus

und

des

Petrus

(18.

Jhd.),

die

Holzfigur

des

heiligen

St.

Gallus

mit

Bör

und

die

Statue

des

Bonifatius

(beides

19.

Jhd.)

sowie

der

Grabstein

des

Pfarrers

Schieffelt

(gest.

23.4.1499)

und

das

Gemälde

„Abschied

des

Tobias

von

den

Eltern“

aus

der

ersten

Hälfte

des

17.

Jhd.,

welches

an

der

Rückwand

der

Empore

befindlich

ist,

aufzuzählen.

Von

dem

mittelalterlichen

Pfarrhaus

jedoch

welches

anstelle

des

heutigen

alten

(gebaut

1766)

katholischen

Pfarrhaus stand, existieren jedoch keinerlei Spuren mehr.

Geschichtliche Kurzübersicht Weinheim

Bereits seit prähistorischer Zeit sind in Weinheim menschliche Spuren nachzuweisen. In den nächsten Zeilen möchten wir Ihnen,

in einer Kurzfassung diese Entwicklung vorstellen. Danach folgend sehen Sie einige Bilder nennenswerter Gebäude Weinheims mit

Kurzbeschreibung.

Vor und Frühgeschichte

Mittelalter

Kirchengeschichte

Kirchen und weitere Gebäude

Kath. Pfarrkirche St. Gallus

Evangelische Kirche

Das Straßenbild der Hauptstraße wir geprägt von:

Poppenmühle

Sie

wurde

von

der

Selz

betrieben

und

erstmals

1585

erwähnt.

Benannt

wurde

sie

nach

einem

früheren

Besitzer,

der

mit

Vornamen

Poppo

hieß.

1706

erstmals

umgebaut

handelt

es

sich

um

einen

stimmungsvollen

Hof,

mit

Pavillon

und

barockem

Brunnen,

der

mit

gedrehten,

von

Weinranken

umwundenen

Säulen

und

farbig

gefasster

Skulptur

der

thronenden

Muttergottes

versehen

ist.

Hausnummern 7, 11 und 13

Hausnummer 9

Hierbei

handelt

es

sich

um

ein

um

1900

errichtetes

zweigeschossiges

Wohnhaus

in

Giebellage

mit

von

der

Straße

abgesetztem

Putzbau.

Es

ist

mit

nahezu

allen

wesentlichen Details erhalten geblieben.

Hausnummern 33

Dies

ist

ein

um

die

Jahrhundertwende

für

Wilhelm

Meitzler

errichtetes

Wohnhaus,

dessen Innern wichtige Teile der Ausstattung bewahrt wurden.

Hausnummer 34

Hausnummer 114

Fritz Erler Straße

Sie

wurde

nach

dem

Fraktionsvorsitzendem

der

SPD

des

deutschen

Bundestages,

Fritz

Erler

(1913-1967)

benannt

und

führt

in

einen

unregelmäßigen

Bogen

von

der

Georg-Neidlinger-Straße zur Hauptstraße.

Georg Neidlinger Straße

Sie

wurde

nach

dem

Weinheimer

Gönner

und

Stifter

Georg

Neidlinger

(1839,1920),

der so genannte „Hamburger Onkel“, benannt.

Großer Spitzenberg

Diese Straße wurde nach einer kleinen Anhöhe benannt, welche die Rathausstraße mit der Straße „Am Sybillenstein“ verbindet.

Das historische Straßenbild wird hier von allem von den Hausnummern 5 und 26 geprägt.

Großer Spitzenberg 5

Das

Haus

wurde

laut

Portalbeschriftung

1898

für

Georg

Neidlinger

handelt

sich

hierbei

um

ein

typisch

rheinhessisches

Gehöft

der

Jahrhundertwende

mit

traufständigem

Wohnhaus,

mächtigem

Putzbau,

einem

Giebel

mit

Zierfachwerk,

und

einem

neugotischen

Torbogen

für

Fußgänger

sowie

einem

zurückversetztem

Wirtschaftstor für Fuhrwerke. Beide Tore sind erhalten.

Großer Spitzenberg 26

Das

Gehöft

wurde

in

einer

platzartigen

Erweiterung

der

Straße

um

die

Jahrhundertwende

errichtet.

Es

ist

ein

klassizistisches

Wohnhaus

mit

Kniestock

und

Satteldach

Trauflage.

Offenheimer Straße 2

Das

Brunnenhäuschen

des

Wasserwerkes

Weinheim

wurde

1909

mit

von

Georg

Neidlinger gestifteten Mitteln erbaut.

Das

Erdgeschoss

ist

mit

Natursteingliederung

versehen,

die

sich

in

der

Umzäunung

und im Laufbrunnen fortsetzen.

Es

handelt

sich

hier

um

ein

Wasserbau-

und

heimatgeschichtlich

interessantes

Zeugnis.

Rathausstraße

Neben dem namengebenden Schul- und Gemeindehaus prägen noch die im barocken Stil errichteten Anwesen Nr. 5 und Nr. 23 das historische Straßenbild.

Rathausstraße 5

Ein

barocker

Gehöftbau

mit

der

Portal-

Beschriftung

„17

CF

59“,

der

im

19

Jhd.

einheitlich

im

Stil

der

Zeit

überformt

wurde,

jedoch

in

der

wesentlichen

Anlage

erhalten

geblieben

ist.

Es

handelt

sich

um

einen

typisch

rheinhessischen

Portalbau

mit

Fußgänger-Eingang

und

großem,

mit

Satteldach

überdachtem

Wirtschaftstor.

Rathausstraße 23

Ein

barockes

Wohnhaus

mit

der

Jahreszahl-Beschriftung

„1766“, welches im

wesentliche erhalten geblieben ist.

Rathausstraße 34

Das

heutige

Schul-

und

Rathaus

besitzt

einen

von

der

Straße

durch

einen

großzügigen

Hof

abgesetzten

zweiteiligen

Bau

mit

der

Inschrift:

„18 Schul & Gemeindehaus 87“.

Die alten Portale sind noch erhalten.

St. Gallus Ring

Diese

Straße

wurde

nach

der

katholischen

Pfarrkirche

benannt

und

verbindet

die

Rathausstraße

mit

der

Straße

„Am

Kapellenberg“.

Das

historische

Straßenbild

wird

geprägt

von

den

Anwesen

Nr.

15

und Nr. 21.

Steinbachstraße

Sie

verbindet

die

Straße

„St.-Gallus-Ring“

mit

der

Hauptstraße.

Von

der

historischen

Bebauung

der

Straße,

wahrscheinlich

bis

ins

Mittelalter

zurückreicht,

ist

heute

nur

noch

Nr.

37

erwähnenswert.

Hierbei

handelt

es

sich im

Kern um ein mittelalterliches Fachwerkhaus, welches Ende des 19. Jhd. neobarockisierend erneuert

wurde.

Flurdenkmäler

Weinheim

besitzt

einige

der

wichtigen

rheinhessischen

Weinbergarchitekturen

mit

Terrassenanlagen

wie

„Am

Sybillenstein“,

das

an

einem

Steinbruch

gelegen

war

und

die

Wingertbauten

„Auf

dem

Heiligenblutberg“.

Dieser

Weinberg

trägt

seinen

Namen

nach

einer

Sage,

der

zur

Folge

die

Hunnen

in

frühchristlicher

Zeit

viele

Christen

grausam

niedergemetzelt

haben

sollen.

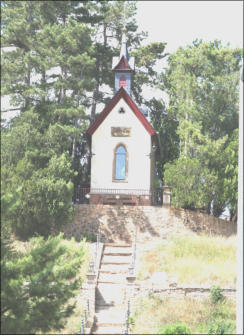

Hier steht auch die Kapelle „Zum Heiligen Blut“ in idyllischer Lage mit hervorragender Fernsicht.

Bevor

es

zu

einer

dauerhaften

Besiedlung

auf

Weinheimer

Boden

kam,

zogen

bereits

hunderttausende

Jahre

lang

nichtsesshafte

Jäger-

und

Sammler

auf

der

Jagd

nach

Wild

durch

unsere

Heimat.

Nach

Ende

der

letzten

Eiszeit

siedelten

sich

gegen

5500

vor

unserer

Zeitrechnung

Einwanderer

an,

die

die

Errungenschaften

des

Ackerbaus

und

der

Viehwirtschaft

aus

ihrer

eurasischen

Heimat

mitbrachten.

Wie

Funde

an

der

Neumühle,

hinter

der

Raiffeisenhalle

und

der

Trift

nahelegen,

errichten

sie

hier

ihre

Häuser

und

kultivierten

bei

uns

erstmals

die

fruchtbaren

Weinheimer

Böden.Weitere

Funde

aus

den

verschiedenen

Perioden

des

Neolithikums

(Jungsteinzeit)

und

der

Bronzezeit

lassen

auf

eine

kontinuierliche

Besiedlung

auf

Weinheimer

Boden

schließen.

In

der

Laten`ezeit

von

450

vor

Christus

siedelte

das

Volk

der

Kelten

im

Alzeyer

Raum.

Die

Kelten

waren

Meister

der

Eisenbearbeitung

und

des

Kunsthandwerks.

Etwa

im

Jahre

80

v.

Chr.

verloren

die

Kelten

ihre

Siedlungsgebiete

durch

das

Vordringen

germanischer

Stämme.

Diese

wurden

wiederum

durch

die

Eroberung

Galliens

durch

Cäsar

zurückgedrängt

und

die

Grenze

des

Römischen

Reiches

wurde

in

den

Jahren

53

und

51

v.

Chr.

bis

an

den

Rhein

vorgeschoben.

Die

römische

Herrschaft

in

unserem

Gebiet

dauerte

fast

500

Jahre,

was

eine

Romanisierung

der

einheimischen

Bevölkerung

mit

sich

brachte.

Das

rheinhessische

Gebiet

wurde

bereits

zu

dieser

Zeit

stark

landwirtschaftlich

genutzt.

Die

Erträge

dienten

vor

allem

der

Versorgung

der

Garnisionslager

in

Mainz,

Worms

und

Bingen.

Unter

der

Herrschaft

Trajans

98

bis

117

erlebte

die

Region

um

Alzey

eine

wirtschaftliche

und

kulturelle

Blütezeit.

Zahlreiche

Landgüter

(Villa

rustica)

entstanden.

Bereits

Mitte

des

4.

Jahrhunderts

fielen

die

Alamannen,

später

auch

die

Burgunder

in

linksrheinisches

Gebiet

ein.

Um

das

Jahr

455

endete

schließlich

die

Herrschaft

der

Römer

durch

den

Einfall

alemannischer

und

fränkischer

Truppen,

die

auch

unser

Gebiet

eroberten.Der

fränkischen

Einverleibung

Rheinhessens

folgte

schon

bald

eine

ausgedehnte

Siedlungstätigkeit,

die

sich

in

der

Anlage

vieler

neuer

Siedlungen

und

Höfe

niederschlug,

aus

denen

im

Laufe

des

Mittelalters

die

meisten

der

heutigen

Dörfer

hervorgingen.

Bereits

bestehende

Hofstellen

wurden mitunter weiterhin benutzt. Wer im Lande verblieb, geriet in Abhängigkeit oder hatte sich in irgendeiner Weise mit den neuen Machthabern zu arrangieren.

Durch

die

Häufigkeit

des

Ortsnamens

„Weinheim“

ist

eine

erste

Nennung

des

Ortes

Weinheim

bei

Alzey

nicht

mit

voller

Sicherheit

zu

bestimmen.

Zur

Zeit

Karl

Martells

(714-741)

und

Karl

des

Großen

(768-814)

gehörte

die

Gegend

in

und

um

Weinheim

zum

Reichsgut,

während

in

9.

und

10.

Jhd.

Die

Salier

den

Weinheimer

Fronhof

(lat.

für

„Villa“)

besaßen.

Selbiger

wurde

im

12.

Jhd.

staufischer

Besitztum.In

mittelalterlichen

Zeiten

war

die

auf

dem

Windberg

zu

Weinheim

gelegene

Burg

Winnenberg.

Diese

Burg,

die

den

Herren

von

Bolanden

gehörte,

wurde

wahrscheinlich

um

1118-1198

von

Werner

II.

von

Bolanden

erbaut,

jedoch

wahrscheinlich

im

Krieg

um

1468/1470

zerstört.Während

Weinheim

seit

ca.

1.000

n.Chr.

zum

Herrschaftsgebiet

Alzey

gehörte,

übernahm

der

Reichsministeriale

Werner

II.

von

Bolanden

1194-1198

die

Herrschaft

über

Weinheim

vom

Grafen

Leiningen

als

Lehen.Die

Existenz

eines

Niedergerichtes

aus

dem

13.

Jhd.

erklärt

sich

durch

die

Tatsache,

dass

Weinheim

zu

jener

Zeit

ganz

oder

teilweise

unter

königlicher

Herrschaft

stand.

Dieses

Niedergericht

wurde

dem

Deutschhausorden

zu

Sachsenhausen

bei

Frankfurt

am

Main

vom

Ritter

Werner

von

Weinheim,

Sohn

des

Ritters

Heinrich

von

Alzey,

mit

all

seinen

Gütern,

geschenkt.War

Weinheim

seit

1269

Teil

der

Grafschaft

von

Sponheim,

fiel

es

um

1360

an

den

Grafen

von

Rieneck

und

nach

1400

an

den

Pfalzgrafen

von

Simmern. In der Zeit von 1489 bis zur napoleonischen Zeit blieb Weinheim jedoch kurpfälzisch.

Ein

so

genanntes

Pfarramt

gab

es

in

Weinheim

schon

vor

der

Reformation.

Es

diente

als

Wohnung

des

Pfarrers.

Zur

Reformationszeit

hatte

Weinheim

um

1557

einen

evangelisch-lutherischen

Pfarrer,

welche

1563

in

ein

reformiertes

Bekenntnis

und

unter

Ludwig

VI.

in

ein

lutherisches

Bekenntnis

umschwenkte.

Nach

Ende

des

30jährigen

Krieges

und

dem

anschließenden

Westfälischen

Frieden

kam

es

zu

einer

Rekatholisierung

der

gesamten

Kurpfalz.Durch

die

Zweiteilung

der

bestehenden

evangelischen

Kirche

besaß

Weinheim

zeitweise

3

Kirchen,

eine

lutherische

(eigene

Kirche

Ecke

Brennofen),

eine

reformierte

und

eine

katholische.Durch

die

Vereinigung

beider

Gemeinden

im

Jahre

1822

wurde

diese

Zweiteilung

überwunden.

Während

Weinheim

von

1653

–

1816

Filiale

von

Mauchenheim

war,

wurde

es

während

der

Franzosenzeit

1816

Filiale

von

Alzey.Seit

1824

gehört

Weinheim

nun

als

Filiale

zum

evangelischen

Pfarramt

Offenheim.Vom

19.

Jahrhundert

bis

zur

GegenwartMit

Hilfe

des

Spenders

Georg

Neidlinger

widerfuhr

Weinheim

gegen

Ende

des

19.

Jhd.

ein

Aufschwung,

den

es

aus

eigener

Kraft

nicht

hätte

entwickeln

könne.Georg

Neidlinger

hatte

bereits

im

jugendhaften

Alter

von

21

den

Vertrieb

von

Singer

–

Nähmaschinen

in

ganz

Europa

geleitet.

Mit

seiner

Spendenhilfe

wurden

zu

dieser

Zeit

zahlreiche

öffentliche,

staatliche

und

kirchliche

Projekte

realisiert.

So

zum

Beispiel

1910

die

zentrale

Hauswasserversorgung

und

die

Pflasterung

der

Dorfstraßen.Seit

der

Verwaltungsreform

gehört

Weinheim,

welches

vorher

eine

selbstständige

Gemeinde

war,

seit

1972

zur Stadt Alzey

Hier

handelt

es

sich

um

den

ehemaligen

Deutschherrenhof

Ecklage

Hauptstraße/Offenheimerstraße.

Es

handelt

sich

herbei

um

eine

Schenkung

des

Ritters

Werner

von

Weinheim

an

das

Deutschordenshaus

in

Frankfurt-Sachsenhausen

und

wurde

erstmals

1273

urkundlich

erwähnt.

Zu

dieser

Schenkung

gehören

neben

dem

Niedergericht

noch

mehrere

Mühlen

und

ein

fester

Turm.

Es

handelt

sich

hierbei

um

ein

förmlich

geschütztes

Kulturdenkmal

mit

Jahreszahlbe-schriftung

(1613

und

1754)

und

Ordenswappen.

Die

Villa

„Heiligenblut“

am

„Heiligen

Blutberg“

gelegen,

wird

von

der

Straße

her

durch

einen

großen

Vorgarten

mit

Zufahrt

abgesetzt.

Um

1887

wurde sie für den Fabrikanten und Kaufmann Georg Balz aus Hamburg errichtet.

Sie

ist

ebenfalls

symmetrisch

gegliedert.

Besonders

zu

erwähnen

ist

hier

der

rechterhand

zurückversetzte,

mit

dem

Hausverbundene,

dreigeschossige

Belvedere-Eckturm.

An

den

beiden

Hausflanken

finden

sich

klassizisierende

Bildnis-Tondi von römischer Abstammung.

Besonders

zu

erwähnen

ist

hier

die

Nummer

36,

der

Friedhof.

Die

Grundstücke

hierfür

wurden

von

Georg

Neidlinger

gestiftet,

welcher

auch

die

Leichenhalle

und

die

Umfriedung

mit

dem

dreigliedrigen

neugotischen

Torbogen

gestiftet

hat.Die

Gedenksteine

für

das

Andenken

der

im

Krieg

1870/1871

Gefallenen

sowie

für

das

Andenken

der

in

den

beiden

Weltkriegen

Gefallenen

sowie

die

einigen

wenigen

„luxuriöseren“

Grabsteinen

sind

hierbei

ebenfalls

zu

erwähnen.

Design und Websitegestaltung by Gernot Loos © 2024

Hierbei handelt sich um die ehemalige evangelische Schule in direkter Nachbar-

schaft der evangelischen Pfarrkirche. Der lang gestreckte, eineinhalbgeschossige

Putzbau ist symmetrisch gegliedert und außer den typischen Neuerungen weitge-

hend unverändert.

Dorfarchiv

Weinheim