Historische Funde in Weinheim

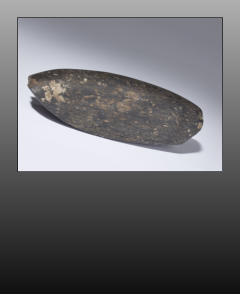

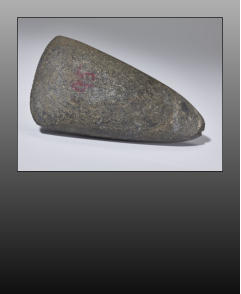

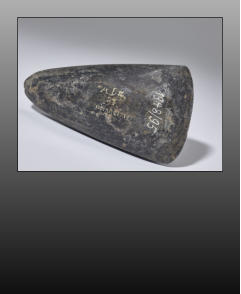

Schuhleistenkeil

Fundort Weinheim

11,3 cm Länge.

Hessisches Landesmuseum

Schuhleistenkeil

Fundort Weinheim

11,3 cm Länge.

Hessisches Landesmuseum

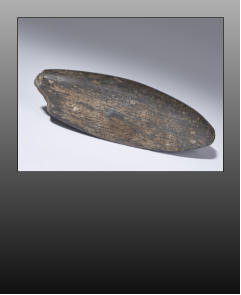

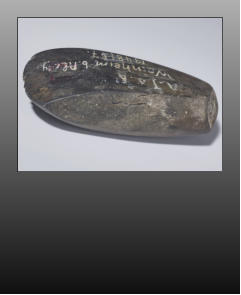

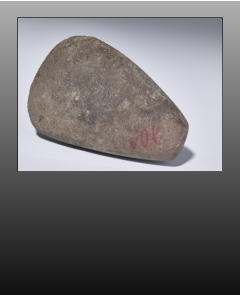

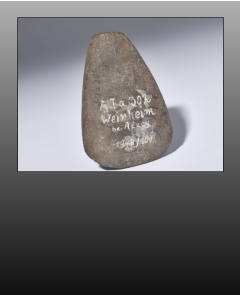

Kleiner Schuhleistenkeil

Fundort Weinheim

7,2 cm Länge.

Hessisches Landesmuseum

Kleiner Schuhleistenkeil

Fundort Weinheim

7,2 cm Länge.

Hessisches Landesmuseum

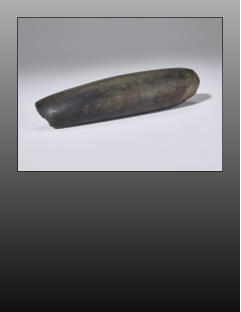

Großer Schuhleistenkeil

Fundort Weinheim

15,0 cm Länge.

Hessisches Landesmuseum

Großer Schuhleistenkeil

Fundort Weinheim

15,0 cm Länge.

Hessisches Landesmuseum

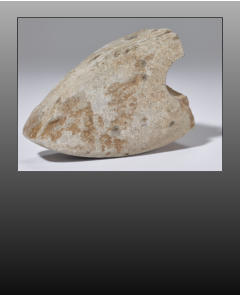

Felsgesteinbeil

Fundort Weinheim

Hessisches Landesmuseum

Felsgesteinbeil

Fundort Weinheim

Hessisches Landesmuseum

Felsgesteinbeil

Fundort Weinheim

8,3 cm Länge

Hessisches Landesmuseum

Felsgesteinbeil

Fundort Weinheim

8,3 cm Länge

Hessisches Landesmuseum

Felsgesteinaxt

Fundort Weinheim

7,2 cm Länge

Hessisches Landesmuseum

Felsgesteinaxt

Fundort Weinheim

7,2 cm Länge

Hessisches Landesmuseum

Bilder historischer Funde

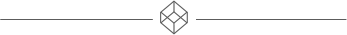

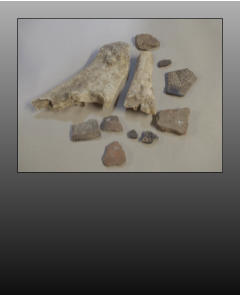

Scherben Hallstattzeit

Fundort Weinheim 1957

Siedlungsgrube

Museum Alzey

Scherben Hallstattzeit

Fundort Weinheim

Museum Alzey

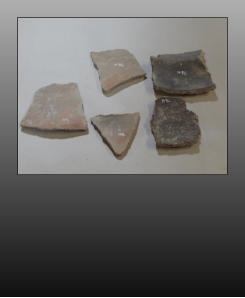

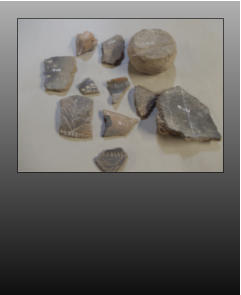

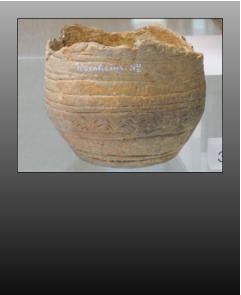

Scherben eines Kumpfes

Fundort Weinheim 1958

5600 - 4900 vor Christus

Museum Alzey

Rössener Kultur

Fundort Weinheim 1954

4500 - 4300 v. Chr.

Museum Alzey

Rössener Kultur

Fundort Weinheim 1954

4500 - 4300 v. Christus

Museum Alzey

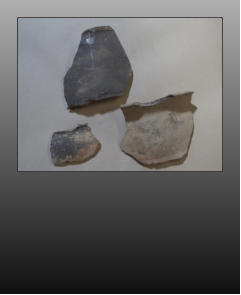

Schale Becher Tasse

Fundort Raiffeisenhalle1957

800 - 450 v. Chr.

Museum Alzey

Scherben Hallstattzeit

Fundort Weinheim 1957

Museum Alzey

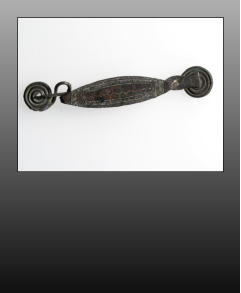

Spiralscheiben Fibel

Fundort Weinheim 1954

© GDKE Landesmuseum Mainz

Ursula Rudischer

Armringe

Fundort Weinheim 1954

© GDKE Landesmuseum Mainz

Ursula Rudischer

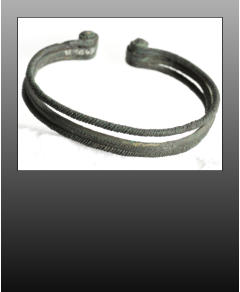

Armring

Fundort Weinheim 1954

© GDKE Landesmuseum Mainz

Ursula Rudischer

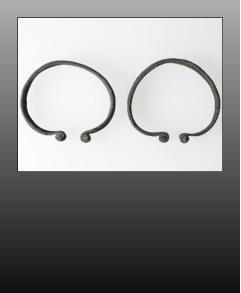

Armringe

Fundort Weinheim 1954

© GDKE Landesmuseum Mainz

Ursula Rudischer

Bombenkopfnadel

Fundort Weinheim 1954

© GDKE Landesmuseum Mainz

Ursula Rudischer

Bombenkopfnadeln

Fundort Weinheim 1954

© GDKE Landesmuseum Mainz

Ursula Rudischer

Bronzenadel

Fundort Weinheim 1954

© GDKE Landesmuseum Mainz

Ursula Rudischer

Steindechsel

Fundort Weinheim

Neolithikum

Hessisches Landesmuseum

Glockenbecher Kultur

Fundort Weinheim 1926

2600 - 2200 v. Chr.

Museum Alzey

Die ersten Weinheimer Bauern

In der Nacheiszeit erfolgte eine deutliche Erwärmung zu Beginn des Mesolithikums (Mittelsteinzeit = 9640 -5500 v. Chr). Dadurch konnte sich in Mitteleuropa eine

flächendeckende Bewaldung mit einem Wildvorkommen (Rotwild, Schwarzwild, Rehwild, Wildrinder) entwickeln, das sich im wesentlichen bis heute erhalten hat.

Während sich die mesolithischen Jäger- und Sammlergruppen bei uns ausbreiteten, entstand bereits zwischen 10400 und 8200 vor Christus im Bereich des

sogenannten „Fruchtbaren Halbmondes“, in einem Gebiet das vom Oberlauf des Tigris bis nach Palästina im Südwesten und vom Fuß der türkisch-iranischen

Gebirgskette nach Südosten bis an den Persischen Gold reichte, eine der wichtigsten Umbrüche in der Geschichte der Menschheit.

Diese Periode, als neolithische Revolution bezeichnet, war in Wirklichkeit ein sich über Jahrtausende hinziehender evolutionärer Prozess. Nach und nach entstand

dort aufgrund des reichen Vorkommens an Wildgetreide der Übergang vom nomadisiertem Wildbeutertum zur planmäßigen produzierenden bäuerlichen

Wirtschaftsweise, die dadurch bedingt mit einer Sesshaftigkeit der Menschen einher ging. Im Laufe der Zeit bildeten sich vor allem im Südosten Anatoliens

größere Siedlungsgemeinschaften heraus. Die Bevölkerung wuchs und schließlich war man gezwungen neue Ackerflächen zu erschließen. Vom südöstlichen

Europa aus erfolgte in erstaunlich kurzer Zeit eine Neolithisierung Mitteleuropas über den Balkan und das Karpatenbecken und über die sich schließlich im

westlichen Ungarn entwickelnde bandkeramische bzw. linienbandkeramische Kultur. Entlang der großen Flusssysteme wandern die Bauern in Richtung Westen

und erreichten Mitte des 6. Jahrhunderts aus dem Maintal kommend Rheinhessen. Die Bauern brachten ihre Kulturpflanzen (Einkorn, Emmer, Gerste, Erbse und

Linse ) und selbst ihre Nutztiere (Rinder, Schafe, Ziegen) -als „neolitisches Paket“ bezeichnet- aus ihrer ursprünglichen Heimat mit, und begannen auch auf dem

Gebiet der heutige Weinheimer Gemarkung Landwirtschaft zu betreiben. Sie fanden hier geradezu ideale Bedingen vor. Während in anderen Regionen erst

mühsam Rodungen vorgenommen werden mussten, war bereits zur damaligen Zeit in Rheinhessen eine vergleichsweise geringe Bewaldung vorhanden.

Gleichzeitig waren die aus der nacheiszeitlich entstandenen lössgebundenen Braun- und Schwarzerden ausgesprochen fruchtbar und leicht zu bearbeiten.

Die ansässigen Wildbeutergemeinschaften stellten für die eingewanderten Bauern keine Konkurrenz dar, weil diese keinen Anlass sahen ihre bewährte

Lebensweise aufzugeben. Sie wichen vielmehr in Gebiete aus, in denen es genug Wild zu bejagen gab. Gleichzeitig führten sie mit den zugewanderten Bauern

weitgehend eine friedliche Koexistenz, trieben Handel und sehr vereinzelt heirateten Jäger-Sammler-Frauen auch in die Bauerngesellschaften ein. Spätestens

3000 v. Chr. hatten sich die letzten Jäger und Sammler überall an die neue Lebensweise angepasst, waren assimiliert oder hatten sich in Bereiche zurückgezogen,

die für den Ackerbau ungeeignet waren.

Die Zusammenschau mit Funden aus den benachbarten Gemeinden, hier insbesondere aus Dautenheim und Flomborn macht es wahrscheinlich, dass es bereits

seit der Epoche der Bandkeramik eine bäuerliche Besiedlung auch auf Weinheimer Gebiet gab. So konnte in einer Siedlungsgrube im Steinbruch bei der

Neumühle Reste eines bandkeramischen Kumpfes (rundbodiges und henkelloses Gefäß mit geritzten Verzierungen) gefunden werden. Ebenfalls wurde ein

weiterer Kumpf in der Straßenböschung hinter der Raiffeisenhalle 1958 aufgelesen. Diese Funde sind in den Zeitraum zwischen 5600 und 4900 Jahre v. Chr. zu

datieren. Weitere Artefakte aus der Rössener Kultur (4500 – 4300 v. Chr.) aus Siedlungsgruben bei der Neumühle und an der Straßenböschung hinter der

Raiffeisenhalle lassen auch für diesen Zeitabschnitt eine Besiedlung Weinheims als sicher erscheinen. Funde von geschliffenen Steinwerkzeugen aus der Zeit des

Neolithikums ergänzen das Bild. Die von einwanderten Halbnomaden aus dem Osten eingeführte bzw. übernommene Glockenbecherkultur (2800 - 2200 v. Chr.)

- mit einem Fund an der Trift in einem Hockergrab - schloss sich der Weinheimer Besiedlungsgeschichte an und wurde von der nachfolgenden frühen und späten

Bronzezeit abgelöst (2200 bis 800 v. Chr.). Reiche Funde aus dieser Periode sind in den Museen Darmstadt, Wiesbaden, Mainz und Alzey ausgestellt oder in deren

Archiven deponiert.

Folgend sehen Sie Abbildungen historischer Funde aus Weinheim.

Mit einem Klick auf das Textsymbol im Bild, erhalten Sie weitere Informationen

Schuhleistenkeil:

Der Schuhleistenkeil ist eine in der Archeologie

verbreitete Bezeichnung für Klingen prähistorischer

Dechseln. Sein Name leitet sich von der Form ab, die

an eine Schuhleiste erinnert. Sie bestehen aus

überschliffenem Felsgestein.

Felsgesteinbeil:

Felsgesteinbeile wurden unter anderem zum

Baumfällen eingesetzt. Wie der Name es andeutet,

wurden sie aus Felsgestein hergestellt. Dabei

bevorzugten die Menschen aus Rheinhessen einen

rötlichen bis braunen devonischen Quarzit, der häufig

in Form von Geröllen in Fluß- und Terassenschottern zu

finden ist.

Felsgesteinaxt:

Im Gegensatz zum Beil ist die Axt in der Schäftung

schlanker und hat einen kürzeren Stiel.

Siehe auch Felsgesteinbeil.

Hallstattzeit:

Als Hallstattzeit, benannt nach einem Gräberfeld in

Östereich/Salzkammergut, wird die ältere vorrömische

Eisenzeit in weiten Teilen Europas, ab etwa 800 v. Chr.

bezeichnet. In dieser Epoche lässt sich eine deutliche

Hierarchisierung der Gesellschaft feststellen.

Rössenerkultur:

In dieser Periode wurden Langhäuser bis zu 85m

Länge errichtet. Durch die mehrfache Innenaufteilung

wurde nachgewiesen, dass mehrere Familien in einem

Haus wohnten. Im Gegensatz zur Bandkeramik kann

bei dieser Kulturstufe von echten Dorfanlagen

gesprochen werden. Die Siedlungen befanden sich oft

in Schwarzerdgebieten. Characteristische

Bestattungsweise war die Körperbestattung in

gestreckter Rückenlage.

Glockenbecherkultur:

Als Glockenbecher werden keramische Gefäße

mit flachem Standboden und S-förmigem Profil

bezeichnet, die meist flächendeckend verziert

sind. In diese Periode fällt eine massive

Einwanderung von Steppenvölkern aus

osteuropäischen Gebieten, die mindesten 70%

der Bevölkerung in Deutschland ersetzten.

Spiralscheiben Fibel:

Fibeln wurden benutzt, um Kleider, Umhänge

und Mäntel zusammen zu halten (Gewand

schließen). Sie lösten die Gewand- Nadel ab. Sie

dienten auch als Schmuck und waren oft zugleich

Rangabzeichen und Statussymbol.

Armringe:

Bombenkopfnadel:

Die den Kopf der Nadel bildenden halbkugeligen

Bronzeschalen sind flach gearbeitet, sodass er

eher linsenförmig als kugelig gestaltet ist.

Bronzenadel:

Steindechsel:

Die Dechsel ist ein Werkzeug, dass bei der

Holzbearbeitung zum Abnehmen großer Spanmengen,

wie auch zum Schlichten und Glätten dient. Es gibt das

Werkzeug mit langem Stiel für beidhändigen Schlag wie

mit einer Hacke oder mit kurzem Stiel für einhändiges

arbeiten.

Rundbodiges und henkelloses Gefäß mit geritzten Verzierungen.

Bronzenadeln wurden benutzt, um Kleider, Umhänge

und Mäntel zusammen zu halten (Gewandschließen). Sie

dienten zugleich auch als Schmuck.

Kumpf:

Armringe aus Bronze dienten als Schmuck und wurden von

beiden Geschlechtern getragen. Nach dem Tod des Trögers

dienten sie oft als Grabbeigaben. Sie waren sicherlich nur

begüterten Bevölkerungsschichten vorbehalten und somit

auch als Statussymbol.

Design und Websitegestaltung by Gernot Loos © 2024

Dorfarchiv

Weinheim