Der Wohltäter

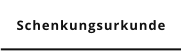

Georg Neidlinger

Eine außergewöhnliche und ambivalente

Unternehmerpersönlichkeit

Georg Neidlinger

Von Georg Stappert

Aufnahmen von Hans Jürgen Loos und Adolf WeberDer Unternehmer

Wenn

in

Weinheim

der

Name

Georg

Neidlinger

fällt,

dann

fangen

vor

allem

viele

ältere

Bürger

sogleich

an,

von

den

Wohltaten

des

“Hamburger

Onkels“

zu

erzählen.

So

erinnern

noch

heute

insbesondere

das

Georg-Neidlinger-Haus,

die

Georg-Neidlinger-Straße

und

das

Georg-Neidlinger-Denkmal

an

diese

außergewöhnliche

Unternehmerpersönlichkeit, der Weinheim viel zu verdanken hat.

Wer war nun dieser große Wohltäter unserer Heimatgemeinde?

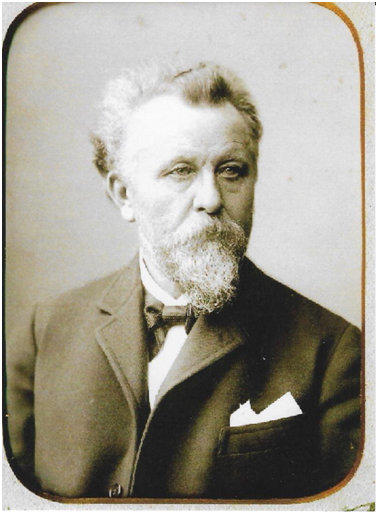

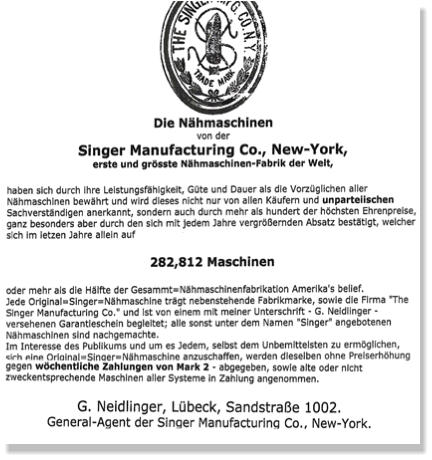

Georg Neidlinger wurde am 12. Mai 1839 als Sohn des Landwirts Johann Adam Neidlinger (1790-1881) und seiner Ehefrau Maria Magdalena geb. Maschmann hier in Weinheim geboren. Aus der Ehe gingen zwölf Kinder hervor, von denen fünf Söhne und drei Töchter das Erwachsenenalter erreichten. Als politisch engagierte Befürworter des Gedankenguts der 1848er-Revolution mussten seine wenige Jahre älteren Brüder Adam und Johannes nach Amerika auswandern, um der Verhaftung oder Bestrafung zu entgehen. Adam, der Begründer einer Brauerei, und Johannes als Farmer waren recht bald erfolgreich und ermunterten die Geschwister ebenfalls, ihr Glück in der „Neuen Welt“ zu suchen. 1855 folgte deshalb der 16jährige Georg der Einladung seiner Brüder und wagte mit einem Segelschiff die Überfahrt nach Amerika. Noch kurz vor seiner Ankunft soll er von Piraten überfallen worden sein, so dass er ohne Hab und Gut an Land ging. Einige Zeit arbeitete Georg zunächst in verschiedenen Branchen, bis er schließlich am 26. November 1857 eine feste Anstellung bei der „SINGER MANUFACTORY COMPANY“ in New York fand. Diese Firma war 1851 von Isaac Merrit Singer gegründet worden und stellte die ersten Nähmaschinen fabrikmäßig her. Auch der Ratenverkauf war schon eine Erfindung Singers. Der junge Georg Neidlinger, technisch außerordentlich versiert, stieg nun sehr schnell vom Packer in die Führungsebene des Unternehmens auf. Bereits 1860 wurde er mit dem Auftrag nach Hamburg geschickt, dort eine Werkstatt und eine Verkaufsniederlassung einzurichten. Zunächst gründete Neidlinger die eigenständige Firma „Singer Generalvertretung Georg Neidlinger“ und begann sogleich mit aggressiven Verkaufsstrategien die Singer-Nähmaschinen europaweit an den Mann zu bringen. Bereits um 1875 besaß er mit 214 Filialen das dichteste Singer-Filialnetz in Europa, das damals über 100.000 Nähmaschinen jährlich verkaufte. Sein Bestreben um weitere Expansion wird auch dadurch deutlich, dass Georg Neidlinger 1885 an der Admiralitätsstraße ein Geschäftshaus errichten ließ, das als Kontor und Lager für seinen Nähmaschinenbetrieb diente und bis heute seinen Namen trägt, das sogenannte Neidlingerhaus.“

Georg Neidlinger Haus Hamburg

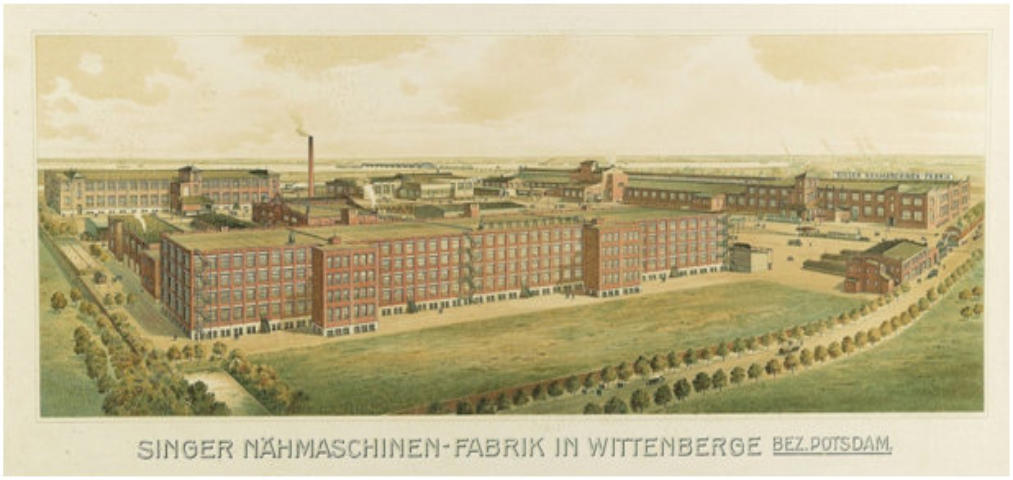

Evangelische Kirche Weinheim

Eingangstor Friedhof in Weinheim

Wasser-Pumpwerk Weinheim

Eingangstor zur katholischen Kirche Weinheim

Grabstätte für Eltern und Geschwister auf dem Friedhof Weinheim

Georg Neidlinger Haus Weinheim

Gedenkstein Georg Neidlinger Weinheim

Wohnhaus der Familie Gysler

ehemals Geburtshaus von Georg Neidlinger

Abdeckplatte der Wasserquelle im

Keller des Weingutes Gysler

Elisabeth Neidlinger geb. Gamlin

Ehefrau von Georg Neidlinger

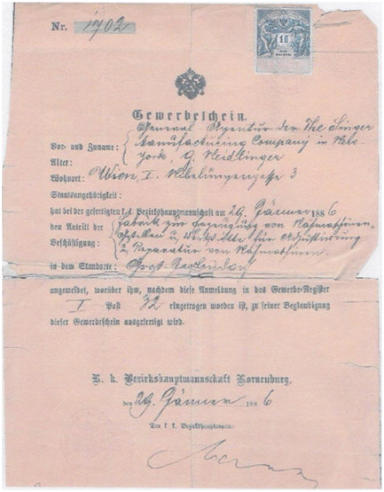

Gewerbeschein von 1886

Textauszug Gedenktafel:

Georg Neidlinger 1839 - 1920

Stiftungen:

1892

Erneuerung der evangelischen Kirche

1892

Hochaltar der Katholischen Kirche Umfassungsmauern und Schmiedeeisernes Tor

1907

Friedhof – Einfriedungsmauer Leichenhalle

1910

Bau einer Wasserleitung, Pflasterung der Dorfstraßen

1912

Elektrizitätsversorgung

1920

Einrichtung der evangelischen Kinderschule und Schwesternwohnung

Galerie:

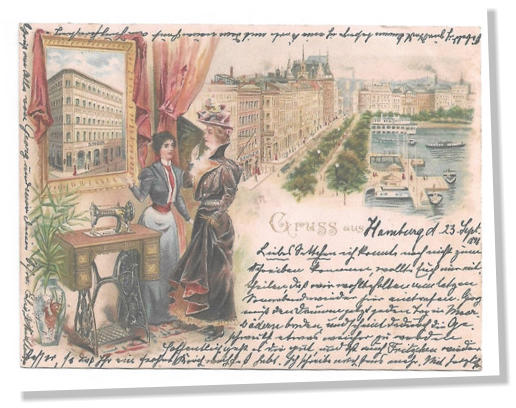

Eine Postkarte von Georg Neidlingers Frau

Eine Postkarte von Georg Neidlingers Frau

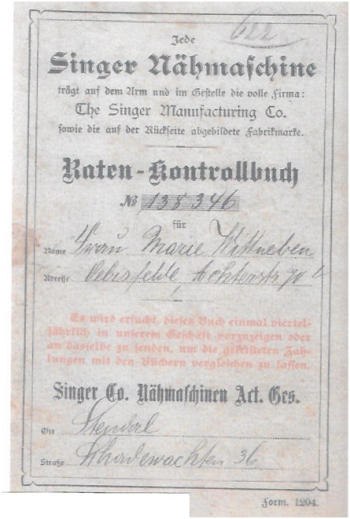

Raten-Kontrollbuch 28.01.1907

für Frau Maria Wittneben

In Oebisfelde, Achterstraße 70

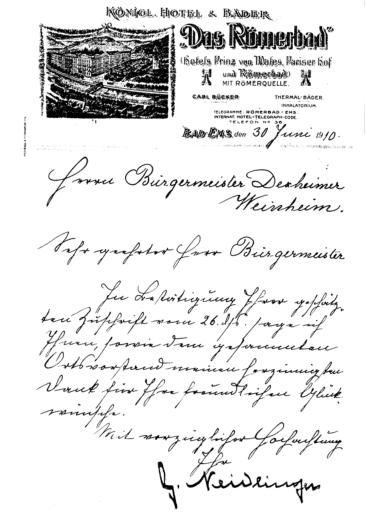

Ein Dankeschön von Georg Neidlinger

„Es wird ersucht dieses Buch

einmal vierteljährlich in

unserem Geschäft

vorzuzeigen oder an dasselbe

zu senden, um die geleisteten

Zahlungen mit den Büchern

vergleichen zu können.“

Bad Ems, den 30. Juni 1910

Herrn Bürgermeister Dexheimer Weinheim

Sehr geehrter Herr Bürgermeister

In Bestätigung Ihrer geschätzten Zuschrift vom 26. dieses

Jahres sage ich Ihnen, sowie dem gesamten Ortsvorstand

meinen herzinnigsten Dank für Ihre freundlichen Glückwünsche.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr G. Neidlinger

Auch

mit

verschiedenen

Zeitungen

legte

er

sich

an,

weil

sie

darüber

berichteten,

dass

Singer-Nähmaschinen

im

Vergleich

zu

deutschen

Produkten

schlechter

abschnitten.

Die

meisten

Prozesse

verlor

Neidlinger,

doch

seine

aggressive

Umtriebigkeit

ging

weiter.

So

führte

er

schon

recht

früh,

die

von

Singer

bereits

in

den

USA

erprobten

Ratenzahlungen

ein,

oder

er

kaufte

seine

gebrauchten

im

Wettbewerb

mit

deutschen

Produkten

schlechter

abgeschnittenen

Singer-Nähmaschinen

für

rund

10

Mark

auf,

ergänzte

sie

durch

geringfügige

Verbesserungen

und

verkaufte

sie

wiederum

zum

Originalverkaufspreis.

Auch

bot

er

einer

Berliner

Zeitung

hohe

finanzielle

Mittel

an,

um

die

Veröffentlichung

und

Beschwerden

der

deutsche

Nähmaschinenfabrikanten

zu

verhindern,

die

ihm

darin

unlautere

Machenschaften unterstellten.

Nicht

weniger

freundlich

war

der

Umgang

Neidlingers

mit

seinen

Firmenuntergebenen.

So

befahl

er

u.a.

jedem

seiner

Vertreter,

einmal

jährlich

die

Haushalte

seines

Einzugbereiches

mit

Werbematerial

zu

besuchen

und

darüber

nach

Hamburg

zu

berichten.

„Der

dafür

gezahlte

Lohn

war

gering

und

musste

durch

die

versprochene

Provision

aufgebessert

werden.

Diese

war

allerdings

erst

fällig,

wenn

die

bestellte

Nähmaschine

ganz

bezahlt

war.

Blieb

aber

eine

Rate

aus

oder

der

Schuldner

wurde

zahlungsunfähig,

dann

verfiel

auch

die

Provision.“

Zudem

musste

jeder

Vertreter

bei

seiner

Anstellung

1000

Mark

Kaution

hinterlegen,

die

allerdings

verfiel,

wenn er kündigte oder sich um eine Anstellung bei einer anderen Nähmaschinenfirma bewarb.

Aus

all

diesen

Geschäftsgebahren

wird

ersichtlich,

dass

Georg

Neidlinger

in

den

Anfangsjahren

von

„Singer“

in

Europa

unersetzlich

war.

Denn

ihr

Protagonist

war

nicht

nur

ein

umtriebiger

Kaufmann

und

Organisator

sondern

auch

ein

begnadeter

Techniker,

der

die

ständige

Weiterentwicklung

seiner

„Singer-

Nähmaschinen“

vorantrieb und sich allein 40 Verbesserungen patentieren ließ.

Ohne

Neidlinger

hätte

Singer

auch

nicht

diesen

außerordentlichen

Bekanntheitsgrad

in

Europa

erreicht.

Als

1895

mit

der

Gründung

der

„Singer

Nähmaschinen

AG“

in

Hamburg

Neidlingers

Firma

in

eine

Aktiengesellschaft

umgewandelt

wurde,

trat

er

in

deren

Vorstand

ein.

Neidlingers

Alleinherrschaft

ging

damit

zu

Ende.

Aber

als

Aktionär war er nunmehr, ohne seine bisherigen 25jährigen Einkünfte, um weitere fünf Millionen Mark reicher geworden.

Seine

geschäftliche

Umtriebigkeit

ging

aber

damit

nicht

zu

Ende.

So

kaufte

er

1902

im

Auftrag

der

„Singer

AG“

für

32000

Mark

in

Wittenberge

an

der

Elbe

ein

fast

fünf

Hektar

großes

Gelände,

auf

dem

ein

Jahr

später

die

Singernähmaschinenfabrik

entstand.

Sie

wurde

allmählich

zur

einzigen,

größten

und

leistungsfähigsten

Produktionsstätte

in

Deutschland

ausgebaut.

Sie

überdauerte

später

beide

Weltkriege

und

wurde

zu

DDR-Zeiten

unter

dem

Firmennamen

„Veritas“

weitergeführt,

um dann unter neuen „marktwirtschaftlichen“ Bedingungen abgewickelt zu werden.

So

ist

es

„eine

makabere

Ironie

des

Schicksals,

dass

sowohl

der

Initiator

für

den

Nähmaschinenstandort

Wittenberge

als

auch

sein

Liquidator

von

1992

aus

Hamburg kam.“

Literaturhinweise:

Julius Grünewald, Die Familie Neidlinger und der „Hamburger Onkel“, in: Heimatjahrbuch 1989, S. 91-97

Karl Müller, Geschichte und Kirchengeschichte von Weinheim bei Alzey, 1975, S. 69 -72

Laudatio auf Georg Neidlinger anlässlich des Festgottesdienstes am 03.08. 1992: „100 Jahre Kirchenrenovierung“

Festschrift „100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Weinheim 1892-1992, S.55-59

Artikel aus der AZ: „Er tat viel für Weinheim“ (Zeugenaussagen)

Originalbriefe von Georg Neidlinger

Veritaslounge... the official website of veritas: „Der Initiator der Wittenberger Nähmaschinenfabrik“

Die Begründer der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung, www.hmb-wiss-stift.de/home/donatoren

Jubiläum der St. Galluskirche Weinheim 1481-1981

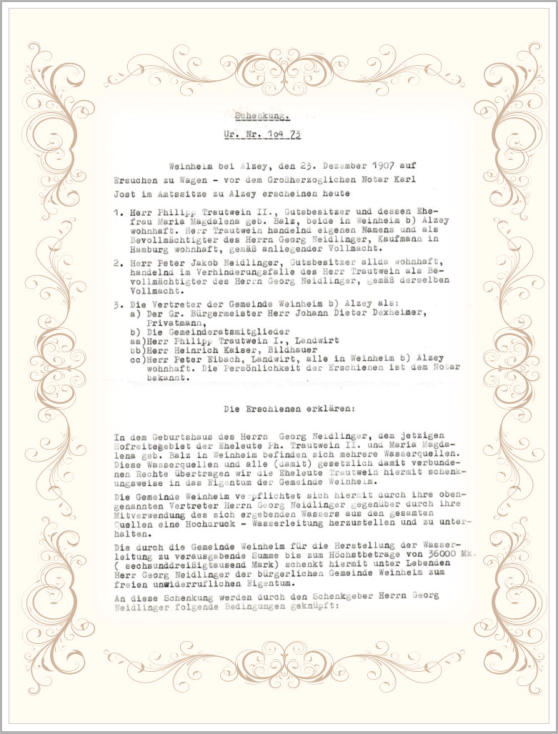

Ur.-Nr.10473: Schenkung an die Gemeinde Weinheim vom 23.12.1907

Ur.-Nr.269: Aufstellung der Kosten für den Bau der Wasserleitung der Gemeinde Weinheim vom 12.12.1912

Schreiben des Bürgermeisters Dexheimer „An das Grossherzogliche Ministerium der Justiz in Darmstadt“ um Rückvergütung des Stempelbetrags vom 21.02.1908

Schreiben

des

Generalstaatsanwalts

vom

11.07.1908

wegen

eines

„Gesuchs

des

Kaufmanns

G.

Neidlinger

zu

Hamburg

um

Erstattung

des

Stempels

für

eine

Schenkung an die Gemeinde Weinheim“

Hamburger Adressbücher

Raten-Kontrollbuch von 1907

Gewerbeschein von 1886

Dankschreiben von Georg Neidlinger

Man muss wissen, dass Bad Ems vor dem 1. Weltkrieg als „Weltbad“ und Sommerresidenz des europäischen Hochadels seine ganz große Glanzzeit erlebte.

So weilten hier u.a. Kaiser Wilhelm I., die Zaren Nikolaus I. und Alexander II. sowie der gesamte europäische Hochadel und nicht zuletzt berühmte Musiker und

Schriftsteller wie Richard Wagner oder Fjodor Michailowitsch Dostojewski.

Ob Georg Neidlinger ihnen begegnet ist?

Diese Postkarte ist an Georg Neidlingers jüngste Schwester Elisabeth (1842 – 1922) gerichtet, die mit einem Johann Balz (1837 – 1907) verheiratet war. Das Ehepaar

hatte den Hof der Neidlinger-Eltern (das heutige Anwesen des Weingutes Gysler) übernommen.

Geschrieben hat die Postkarte Georg Neidlingers Frau. Sie hieß Elisabeth Gamlin und war eine Londoner Bankierstochter.

Manches auf der Karte ist schwer zu entziffern. Vielleicht lag es daran, dass Frau Neidlinger als Engländerin die Sütterlin-Schrift nicht so gut beherrschte.

Gruß aus Hamburg d. 23. Sep. 1898

Liebes Settchen (?)

ich konnte noch nicht zum Schreiben kommen, wollte Euch mitteilen, daß wir wohlbehalten am letzten

Sonnabend (?) wieder hier eintrafen. Georg muss den Daumen jetzt jeden Tag in Moorbädern baden

und scheint dadurch die Geschwuls (?) (t)etwas weicher zu werden. Hoffentlich geht es dir gut

und ist (?) auch Fritzchen wieder besser, so daß Ihr ein großes (?) Brief (?)

__________________ _________________ habt. Ich schreibe euch

(?) _______________ mehr. Sobald ich zum Markt (?) komme besorge ich eine Karte

(?) mit dem neuen Haus am Jungferstieg.

Mit herzlichem Gruß an Alle von Georg und mir .

Deine Schw(ägerin) Elis(abeth) Neidlinger

Der Wohltäter

Der

große

Reichtum

Neidlingers

ermöglichte

es

ihm,

sich

auch

immer

stärker

am

gesellschaftlichen

Leben

in

Hamburg

zu

beteiligen.

Äußerer

Ausdruck

seines

Reichtums

war

u.a.

das

fünfgeschossige

Gebäude

am

Jungfernstieg

/

Alsterarkaden

und

seine

im

italienischen

Neo-Renaissance-Stil

erbaute

Villa

in

Hamburg-

Uhlenhorst,

die

er

mit

seiner

Gattin

Elisabeth

geb.

Gamlin,

einer

Londoner

Bankierstochter,

bewohnte.

Dass

die

Ehe

kinderlos

blieb,

ist

vielleicht

mit

ein

Grund,

dass

sich Georg Neidlinger sowohl in Hamburg als auch in seiner Heimatgemeinde Weinheim als überaus großzügiger Donator und Wohltäter betätigte.

So

zählte

er

in

Hamburg

zu

den

finanziell

am

stärksten

engagierten

Gründungsaktionären

des

Deutschen

Schauspielhauses,

das

1900

eröffnet

wurde.

Georg

Neidlinger

war

auch

1907

mit

etwa

20.000

Mark

einer

von

46

Donatoren

der

„Hamburgischen

Wissenschaftlichen

Gesellschaft“,

die

1919

zur

Gründung

der

dortigen

Universität führte. Im Foyer des Hauptgebäudes der Universität ist noch heute sein Name verzeichnet.

In

noch

viel

größerem

Maße

jedoch

bedachte

er

seine

Familienangehörigen

und

seine

Heimatgemeinde

Weinheim.

„So

ist

es

bezeichnend

für

seinen

edlen

Charakter,

dass

er

im

Jahre

1888,

als

er

die

ersten

Früchte

seiner

regen

Tätigkeit

zu

ernten

begann,

den

Armen

der

Heimat

gedachte

und

ein

Kapital

von

8000

Mark

stiftete, dessen Zinsen acht armen, alten, hilfsbedürftigen Personen zu Gute kommen sollen.“ (Dokument des Gemeinderats, 1920).

1891/92

stellte

Georg

Neidlinger

für

die

Renovierung

der

evangelischen

Kirche

52309,38

Goldmark

aus

seinem

Privatvermögen

zur

Verfügung.

Das

Werk

war

so

gut

gelungen,

dass

die

Chronik

vermerkte,

die

Kirche

sei

„zu

einem

herrlichen

Kunstwerk

im

edelsten

Sinne

des

Wortes

-

zu

einem

Werke

aus

einem

Guß

-

umgeschaffen

worden.“

Im

Jahre

1899

schenkte

er

der

Ortsgemeinde

48000

Mark

für

das

schmiedeeiserne

Tor

und

die

Einfriedungsmauer

des

neuen

erweiterten

Friedhofs.

Zu

Beginn

des

neuen

Jahrhunderts

,

im

Jahre

1902,

wurden

die

Ortsstraßen

auf

seine

Kosten

gepflastert.

Und

da

Weinheim

seit

Jahrzehnten

unter

Wassermangel

litt,

schenkte

er

der

bürgerlichen

Gemeinde

1907,

ein

Tag

vor

Heiligabend,

für

die

Herstellung

der

Wasserleitung

„zum

freien

unwiderruflichen

Eigentum“

eine

„zu

verausgabende

Summe

bis

zu

einem

Höchstbetrag

von

36.000

Mark

.“

(Urk.Nr.10473).

Auch

die

vom

Großherzoglichen

Ministerium

der

Justiz

erlassenen

Schenkungssteuer

(„Stempelerlaß“)

in

Höhe

von

1098,42

überlässt

Neidlinger

der

Gemeinde.

Durch

eine

weitere

Spende

erhielt

die

evangelische

Kirche

1907

einen

neuen Ofen und 1912 elektrisches Licht. Ebenfalls im Jahr 1907 ließ er auf dem Friedhof eine Leichenhalle errichten.

Eine

sehr

lobenswerte

und

weitsichtige

Entscheidung

Neidlingers

kann

man

auch

aus

einem

Briefwechsel

mit

der

Ortsgemeinde

Weinheim

entnehmen.

Hier

teilte

er

mit,

dass

er

am

06.

Dezember

1909

seine

Vollmacht

über

Herrn

Notar

Jost

an

Bürgermeister

Dexheimer

hat

übertragen

lassen

und

zwar

„zum

Ankauf

der

Grundstücke für einen Kinderspielplatz..., sodass bei der Unterzeichnung der Akten auch die Zahlungen sofort geleistet werden können.“

(s. Brief v. 08.12. 1909)

Als

dann

auch

noch

die

Straße

zwischen

Weinheim

und

Mauchenheim

ausgebaut

wurde,

erhielt

die

Gemeinde

von

ihrem

Wohltäter

im

Mai

1913

noch

einmal

2000

Mark.

Wenige

Jahre

vorher

muss

wohl

auch

Großherzog

Ernst

Ludwig

von

der

großen

Spendenfreudigkeit

Neidlingers

erfahren

haben,

weshalb

er

ihn

1910

mit

dem

Ritterkreuz erster Klasse auszeichnete.

Außergewöhnlich

sind

auch

die

finanziellen

Zuwendungen

an

die

katholische

Kirchengemeinde.

Gerade

in

einer

Zeit,

in

der

das

Verhältnis

zwischen

Katholiken

und

Protestanten

nicht

immer

ungetrübt

war,

erwies

sich

Georg

Neidlinger

als

sehr

großherzig.

So

unterstützte

er

bereits

1892

die

Kirchengemeinde

bei

der

Renovierung

der

„fast

baufällig

gewordenen

Kirche

in

namhafter

Weise.

Insbesondere

ließ

er

auf

eigene

Kosten

den

gotischen

Hochaltar

errichten.“

Auch

stellte

er

die

finanziellen

Mittel für das schmiedeeisene Eingangstor zum Pfarrgarten (alter Friedhof) zur Verfügung.

Neben der Elektrifizierung der Gemeinde bestritt er 1913 auch die Kosten von 708,50 Mark für die Installation des elektrischen Lichtes in der katholischen Kirche.

Zudem spendete er 1914 500 Mark für die Renovierung des katholischen Pfarrhauses in der Rathausstraße.

„Als

dann

in

letzter

Zeit,“

so

heißt

es

in

dem

bereits

zitierten

Nachruf

der

Ortsverwaltung

zum

Tode

Neidlingers,

„die

Renovierung

der

katholischen

Kirche

notwendig

wurde,

erklärte

sich

Herr

Neidlinger

aus

freien

Stücken

bereit,

einen

Großteil

der

Kosten

zu

übernehmen,

denn

er

wollte,

dass

dieser

altehrwürdige

Bau

wieder

würdig hergestellt werde.“ Ob ihm zuvor dabei auch der Kostenvoranschlag des Mainzer Dombaumeisters Becker über 27000 Mark bekannt geworden war ?

Es

ist

deshalb

nicht

verwunderlich,

dass

Herr

Lederer,

von

1913

bis

1932

katholischer

Pfarrer

von

Weinheim,

in

der

Gemeindechronik

lobend

vermerkt,

dass

Neidlinger „ein edler Protestant sei.“

In

dem

bereits

zitierten

Nachruf

weist

die

Ortsverwaltung

insbesondere

darauf

hin,

dass

Neidlinger

den

Armen

im

Dorf

alljährlich

an

Weihnachten

Geschenke

in

Naturalien

und

später

infolge

der

Kriegsverhältnisse

(des

1.

Weltkrieges)

auch

Geld

zukommen

ließ.

Darüber

hinaus

wussten

auch

Zeitzeugen

viel

Interessantes

zu

berichten:

„Wenn

er

hierherkam,

hat

er

viele

bedacht.

Die

Weinheimer

haben

sich

immer

gefreut,

wenn

er

seinen

Besuch

angekündigt

hat.“

Und

an

anderer

Stelle

heißt

es:

„Die

Leute,

die

im

Wingert

seiner

Familie

in

die

Weinlese

gingen,

entlohnte

er

fürstlich:

Zehn

Mark

pro

Tag

gab

es

für

die

Männer,

fünf

Mark

für

die

Frauen.

Und das bei einem Durchschnittslohn von 1,80 Mark, der 1910 gezahlt wurde. Deshalb wollten bei Neidlingers alle lesen gehen.“ (s. AZ: Er tat viel für Weinheim)

Ein

Jahr

vor

seinem

Tod

verwirklichte

Georg

Neidlinger

noch

einen

langgehegten

Wunsch

durch

die

Errichtung

einer

Kleinkinderschule

mit

einer

dazugehörigen

Schwesternwohnung.

Sie

wurde

allerdings

erst

am

5.

September

1920

in

Dienst

gestellt.

Dabei

handelte

es

sich

um

ein

Haus,

das

Neidlinger

seiner

Nichte

Maria

Trautwein

geb.

Balz

testamentarisch

vermacht

hatte.

Diese

stellte

dann

das

Gebäude

der

evangelischen

Kirchengemeinde

zur

Verfügung.

Die

Kosten

hierfür

übernahm

ebenfalls

Herr

Neidlinger.

Es

war

seine

letzte

Stiftung.

Doch

dieses

sehr

segensreiche

und

in

die

Zukunft

weisende

Werk

erlebte

der

Weinheimer

Ehrenbürger nicht mehr, denn er starb bereits am 20. April 1920 in Hamburg.

Gerne

hätte

er

wohl

seine

letzte

Ruhe

auf

dem

Friedhof

seiner

geliebten

Heimatgemeinde

gefunden.

Denn

hier

hatte

er

schon

lange

vorher

eine

monumentale

neoklassizistische

Grabstätte

mit

dorischer

Säulenstellung

unter

dem

Wahlspruch

„Die

Liebe

höret

nimmer

auf“

für

seine

Eltern,

seine

Geschwister

und

deren

Nachkommen

errichten

lassen.

Die

Überführung

seines

Leichnams

war

aber

damals

wegen

der

Rheinlandbesetzung

durch

die

Franzosen

und

den

damit

verbundenen Schwierigkeiten leider nicht möglich.

Abschließend

sei

noch

einmal

aus

dem

Nachruf

des

Weinheimer

Gemeinderats

zum

Tode

seines

großherzigen

Wohltäters

zitiert.

Hier

heißt

es:

„

So

floss

das

Leben

unseres

hochgeschätzten

Ehrenbürgers

hin

in

Arbeit

und

Wohltun...

Was

Herr

Neidlinger

für

die

Gemeinde

Weinheim

tat,

muss

jeder

ehrlich

Denkende

dankbar

anerkennen. Was er für sie war, das bezeugen auch in Zukunft noch die von ihm geschaffenen Werke.“

Gedenkstein:

27. September 1907

22. November 1907

28. April 1908

5. Februar 1909

14. April 1909

14. April 1909

30. Oktober 1909

10. November 1909

2. Dezember 1909

8. Dezember 1909

30. Juni 1910

31. Mai 1913

Design und Websitegestaltung by Gernot Loos © 2024

Dorfarchiv

Weinheim